Японское экономическое чудо

Государство управляет экономикой

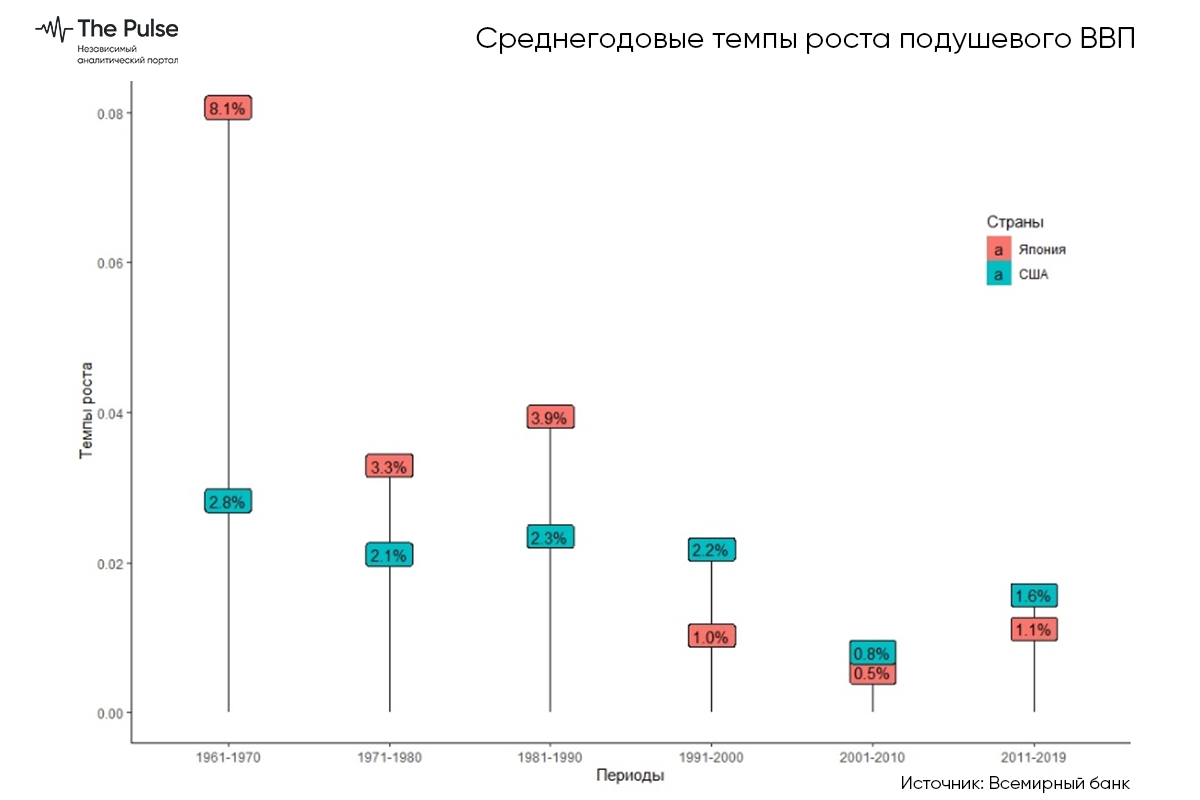

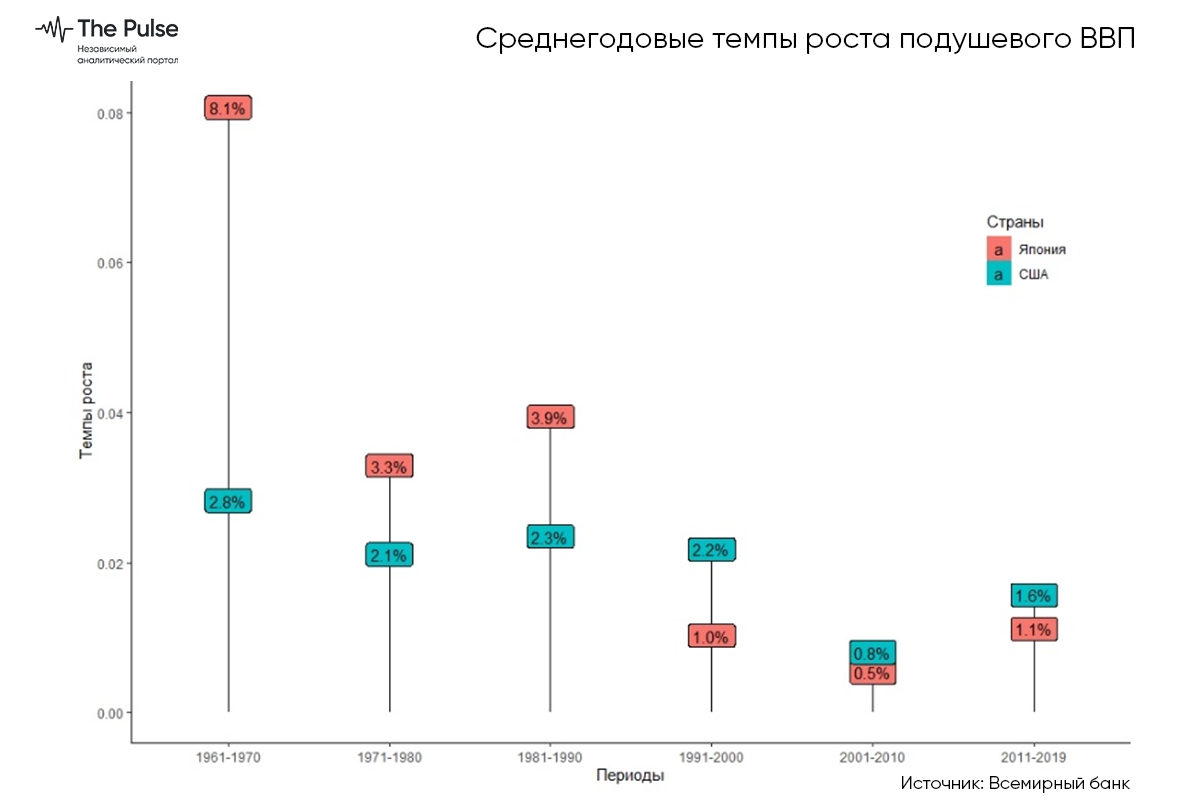

После окончания Второй мировой войны никто не ожидал политического и экономического возрождения Японии. В 1957 г. Эдвин О. Райсхауэр, выдающийся профессор Гарвардского университета, считавшийся лучшим на Западе специалистом по Японии, а позже ставший послом США в этой стране, обескураженно заметил: «Экономическая ситуация в Японии может быть настолько глубоко поражена болезнью, что никакая политика, сколь бы мудрой она ни была, не может спасти ее от медленной смерти от экономического голода и всех сопутствующих политических и социальных болезней, которые будут порождены этой ситуацией». (Заимствовано у Джеймса Мак-Клейна «Япония. От сеrуната Токугавы — в XXI век»). В действительности же, начиная со второй половины ХХ века, в Японии произошло то, что позже назовут «японским экономическим чудом». На графике, представленном ниже, мы, к примеру, видим, насколько в шестидесятые годы прошлого века японские подушевые темпы роста ВВП превосходили американские.

Несомненно, в таких темпах роста свою роль играл эффект низкой базы. В 1960 г. подушевой ВВП в Японии составлял 8 608 долларов в ценах 2010 г. В США же подушевой ВВП в тот же год был равен 17 563 долларам в ценах 2010 г., более чем в два раза выше.

Конечно, в те годы было немало стран с таким же и даже более низким подушевым ВВП, но мало кто из них показал такие же темпы роста. В качестве причин успешности японской экономики многие указывают три реформы: антимонопольного законодательства, аграрную и трудового законодательства. Еще среди причин указывается Корейская война. Во время нее США разместили заказы на различные товары и вооружение (на сумму $1,1 млрд) и потребили внутри Японии товаров на сумму $2,2 млрд, что соответствовало 6,2% ВНП страны в то время (заимствовано у Н. В. Кузнецовой, «Оценка факторов роста экономики Японии»).

Мы не будем вдаваться в оценку реального эффекта реформ на экономику Японии — это выходит за пределы темы нашего цикла заметок о роли государства в экономике. Просто отметим результаты этих реформ.

Антимонопольное законодательство особого эффекта не имело: из более чем 300 крупных предприятий реально были расчленены всего 11 и принуждены к продаже акций всего 7 корпораций, а после начала «обратного курса» эти 300 компаний обрели былое влияние.

В результате аграрной реформы в 1950 г. более 90% земель стали принадлежать тем, кто её обрабатывал, и несмотря на то, что наделы у крестьян были в основном небольшие, у них появилась реальная возможность получать доход со своей земли, а значит, появилась мотивация повышать эффективность хозяйства.

Реформы трудового законодательства проводились в 1946–1947 гг. в два этапа. На первом этапе было полностью легализовано профсоюзное движение, представленное как отраслевыми профсоюзами, так и профсоюзами на предприятиях, что позволяло трудящимся эффективно защищать свои права и решать производственные вопросы, а руководителям предприятий — гибко реагировать на выдвигаемые требования. На втором этапе был принят Кодекс о труде, установивший 8-часовой рабочий день и предусматривавший социальное страхование, а также обязанность работодателя оплачивать переработки.

Если говорить о непосредственной роли государства в экономике, то она в этот период — пятидесятые – шестидесятые годы прошлого века — сводилась в основном к попыткам прямого, чуть ли не ручного, управления частными корпорациями.

В идеале это выглядело так: Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП) через отраслевые ассоциации собирало информацию о состоянии корпораций и их нуждах; затем, исходя из своего понимания приоритетов экономического развития, с учетом полученной информации составляло пятилетние планы развития экономики и спускало их корпорациям. Планы обсуждались в консультационных советах, при необходимости корректировались, после чего утверждались. Предполагалось, что частные корпорации будут дисциплинировано выполнять правительственные планы, а взамен получать различные преференции. К таким преференциям относились налоговые льготы, разрешения на применение ускоренной амортизации, государственные субсидии, льготные кредиты Японского банка развития, экспортные и импортные квоты, лицензии на виды деятельности, в том числе строительство новых заводов.

МВТП, раздавая блага частным корпорациям, полагало, что имеет право указывать им, как вести дела, спуская им так называемые «административные руководства», которые представляли собой требования и суждения относительно того, какие действия должна предпринять та или иная фирма, а также предупреждения о том, что может случиться с этой фирмой, если она проигнорирует рекомендации министерства.

Нет возможности однозначно определить, насколько эффективным (или неэффективным) было такое вмешательство со стороны государства. На экономическом росте сказывалось восстановление экономики после войны, научно-технический прогресс, в котором Япония нашла свою нишу, рост потребительского спроса, открытость основных внешнеторговых партнеров страны — США и Западной Европы.

Государство сыграло свою роль в мобилизации капитала, требовавшегося для восстановления и модернизации основных фондов. Но есть подозрение, что государственная опека была скорее тормозом, чем стимулом экономического роста. Хироюки Одагири в работе «Growth through Competition, Competition through Growth. Strategic Management and the Economy in Japan» писал: «Есть все основания утверждать, что фактором, способствовавшим экономическому росту Японии, была не сама промышленная политика, но та интенсивность, с которой японское правительство сокращало вовлеченность государства в разные сферы хозяйства с тем, чтобы лучше использовать рыночный механизм. Как это ни парадоксально звучит, но надо признать, что успех к Японии пришел не в результате усиления, а, напротив, в результате ослабления правительственного вмешательства и что Министерство внешней торговли и промышленности заслуживает одобрения за то, что, признавая превосходство рыночного механизма, оно ограничивало свою деятельность» (цитируется по Н. В. Кузнецовой, «Оценка факторов роста экономики Японии»).

Скорее конкуренция на внутреннем и внешних рынках двигала японскую экономику вперед, чем «мудрость» МВТП.

После окончания Второй мировой войны никто не ожидал политического и экономического возрождения Японии. В 1957 г. Эдвин О. Райсхауэр, выдающийся профессор Гарвардского университета, считавшийся лучшим на Западе специалистом по Японии, а позже ставший послом США в этой стране, обескураженно заметил: «Экономическая ситуация в Японии может быть настолько глубоко поражена болезнью, что никакая политика, сколь бы мудрой она ни была, не может спасти ее от медленной смерти от экономического голода и всех сопутствующих политических и социальных болезней, которые будут порождены этой ситуацией». (Заимствовано у Джеймса Мак-Клейна «Япония. От сеrуната Токугавы — в XXI век»). В действительности же, начиная со второй половины ХХ века, в Японии произошло то, что позже назовут «японским экономическим чудом». На графике, представленном ниже, мы, к примеру, видим, насколько в шестидесятые годы прошлого века японские подушевые темпы роста ВВП превосходили американские.

Несомненно, в таких темпах роста свою роль играл эффект низкой базы. В 1960 г. подушевой ВВП в Японии составлял 8 608 долларов в ценах 2010 г. В США же подушевой ВВП в тот же год был равен 17 563 долларам в ценах 2010 г., более чем в два раза выше.

Конечно, в те годы было немало стран с таким же и даже более низким подушевым ВВП, но мало кто из них показал такие же темпы роста. В качестве причин успешности японской экономики многие указывают три реформы: антимонопольного законодательства, аграрную и трудового законодательства. Еще среди причин указывается Корейская война. Во время нее США разместили заказы на различные товары и вооружение (на сумму $1,1 млрд) и потребили внутри Японии товаров на сумму $2,2 млрд, что соответствовало 6,2% ВНП страны в то время (заимствовано у Н. В. Кузнецовой, «Оценка факторов роста экономики Японии»).

Мы не будем вдаваться в оценку реального эффекта реформ на экономику Японии — это выходит за пределы темы нашего цикла заметок о роли государства в экономике. Просто отметим результаты этих реформ.

Антимонопольное законодательство особого эффекта не имело: из более чем 300 крупных предприятий реально были расчленены всего 11 и принуждены к продаже акций всего 7 корпораций, а после начала «обратного курса» эти 300 компаний обрели былое влияние.

В результате аграрной реформы в 1950 г. более 90% земель стали принадлежать тем, кто её обрабатывал, и несмотря на то, что наделы у крестьян были в основном небольшие, у них появилась реальная возможность получать доход со своей земли, а значит, появилась мотивация повышать эффективность хозяйства.

Реформы трудового законодательства проводились в 1946–1947 гг. в два этапа. На первом этапе было полностью легализовано профсоюзное движение, представленное как отраслевыми профсоюзами, так и профсоюзами на предприятиях, что позволяло трудящимся эффективно защищать свои права и решать производственные вопросы, а руководителям предприятий — гибко реагировать на выдвигаемые требования. На втором этапе был принят Кодекс о труде, установивший 8-часовой рабочий день и предусматривавший социальное страхование, а также обязанность работодателя оплачивать переработки.

Если говорить о непосредственной роли государства в экономике, то она в этот период — пятидесятые – шестидесятые годы прошлого века — сводилась в основном к попыткам прямого, чуть ли не ручного, управления частными корпорациями.

В идеале это выглядело так: Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП) через отраслевые ассоциации собирало информацию о состоянии корпораций и их нуждах; затем, исходя из своего понимания приоритетов экономического развития, с учетом полученной информации составляло пятилетние планы развития экономики и спускало их корпорациям. Планы обсуждались в консультационных советах, при необходимости корректировались, после чего утверждались. Предполагалось, что частные корпорации будут дисциплинировано выполнять правительственные планы, а взамен получать различные преференции. К таким преференциям относились налоговые льготы, разрешения на применение ускоренной амортизации, государственные субсидии, льготные кредиты Японского банка развития, экспортные и импортные квоты, лицензии на виды деятельности, в том числе строительство новых заводов.

МВТП, раздавая блага частным корпорациям, полагало, что имеет право указывать им, как вести дела, спуская им так называемые «административные руководства», которые представляли собой требования и суждения относительно того, какие действия должна предпринять та или иная фирма, а также предупреждения о том, что может случиться с этой фирмой, если она проигнорирует рекомендации министерства.

Нет возможности однозначно определить, насколько эффективным (или неэффективным) было такое вмешательство со стороны государства. На экономическом росте сказывалось восстановление экономики после войны, научно-технический прогресс, в котором Япония нашла свою нишу, рост потребительского спроса, открытость основных внешнеторговых партнеров страны — США и Западной Европы.

Государство сыграло свою роль в мобилизации капитала, требовавшегося для восстановления и модернизации основных фондов. Но есть подозрение, что государственная опека была скорее тормозом, чем стимулом экономического роста. Хироюки Одагири в работе «Growth through Competition, Competition through Growth. Strategic Management and the Economy in Japan» писал: «Есть все основания утверждать, что фактором, способствовавшим экономическому росту Японии, была не сама промышленная политика, но та интенсивность, с которой японское правительство сокращало вовлеченность государства в разные сферы хозяйства с тем, чтобы лучше использовать рыночный механизм. Как это ни парадоксально звучит, но надо признать, что успех к Японии пришел не в результате усиления, а, напротив, в результате ослабления правительственного вмешательства и что Министерство внешней торговли и промышленности заслуживает одобрения за то, что, признавая превосходство рыночного механизма, оно ограничивало свою деятельность» (цитируется по Н. В. Кузнецовой, «Оценка факторов роста экономики Японии»).

Скорее конкуренция на внутреннем и внешних рынках двигала японскую экономику вперед, чем «мудрость» МВТП.

Самое популярное

АО «Центр транспортного сервиса», являясь одним из крупнейших владельцев подъездных путей, продолжает «стричь» грузоотправителей

The Pulse попытался выяснить, кто зарабатывает на этом.Подробнее

Как Казахстан тратил деньги Всемирного Банка

За 28 лет стране было предоставлено 8,686 млрд долларов на 49 проектных займаПодробнее

В «прицеле» регулирования – уличная торговля и еда

Объектом возможного дополнительного регулирования может стать малый и микробизнес, представленный в форматах уличной торговли продуктами питания и приготовленной едой, то есть донерные, базары, «магазины у дома».Подробнее

Мукомольный бизнес вступил в противостояние с правительством

Приказом министра торговли и интеграции РК муку первого сорта внесли в перечень биржевых товаров. Это не понравилось экспортерам.Подробнее

Карантинный 2020: экономические итоги

Что произошло с отраслями экономики страны и бюджетом за январь–декабрь прошлого года разбирался ThePulse.kz.Подробнее